映像と記憶

ドラマ制作日誌 ③ エコなやりかた

ドラマプロデューサー

佐野亜裕美

甲子園の決勝が終わった。もう夏も終わる。

夏が始まる頃母が亡くなり私生活は心身ともにバタバタしたのと、仕事もまた予想外の事態に巻き込まれて都度対応しているうちに、あっという間に季節がひとつ終わろうとしている。

夏が始まる前に「これを早くどうにかしたいなあ、しなくちゃなあ」と思っていた案件が3つあった。キャスティングのこと、脚本のこと、初めて関わる分野の仕事の進め方のこと。それなりに胃が痛い日々が続いていたが、そのうち2つの案件は夏の終わりとともに解決の兆しが見えてきた。

実は数年前、「自分は何をするべきか」ということにものすごく囚われていた時期があって、今思えばそれは、そういうつもりじゃなくやったことが思わぬ評価を受けてしまったことに起因していた気がしている。実際はただ好きだから、ただ面白そうだからやっただけのことなのに、まるで大きな志があってやったかのように周囲から思われてしまった、というようなことがいくつか続いて、自分自身すら勘違いしてしまっていたように思う。その状態から抜け出すことができたのは、そんな気分のまま新しい企画の打ち合わせをしていた時に作家さんから言われた言葉だ。

「今話していることって佐野さんは本当に興味があることなんですかね? しなきゃいけないこととか、するべきことじゃなくて、放っておいても考えてしまうようなことをやった方がいいと思います。お風呂に入っていても考えてしまう、というようなこと。その方が、考えるためのガソリンがいらない、エコなんです」

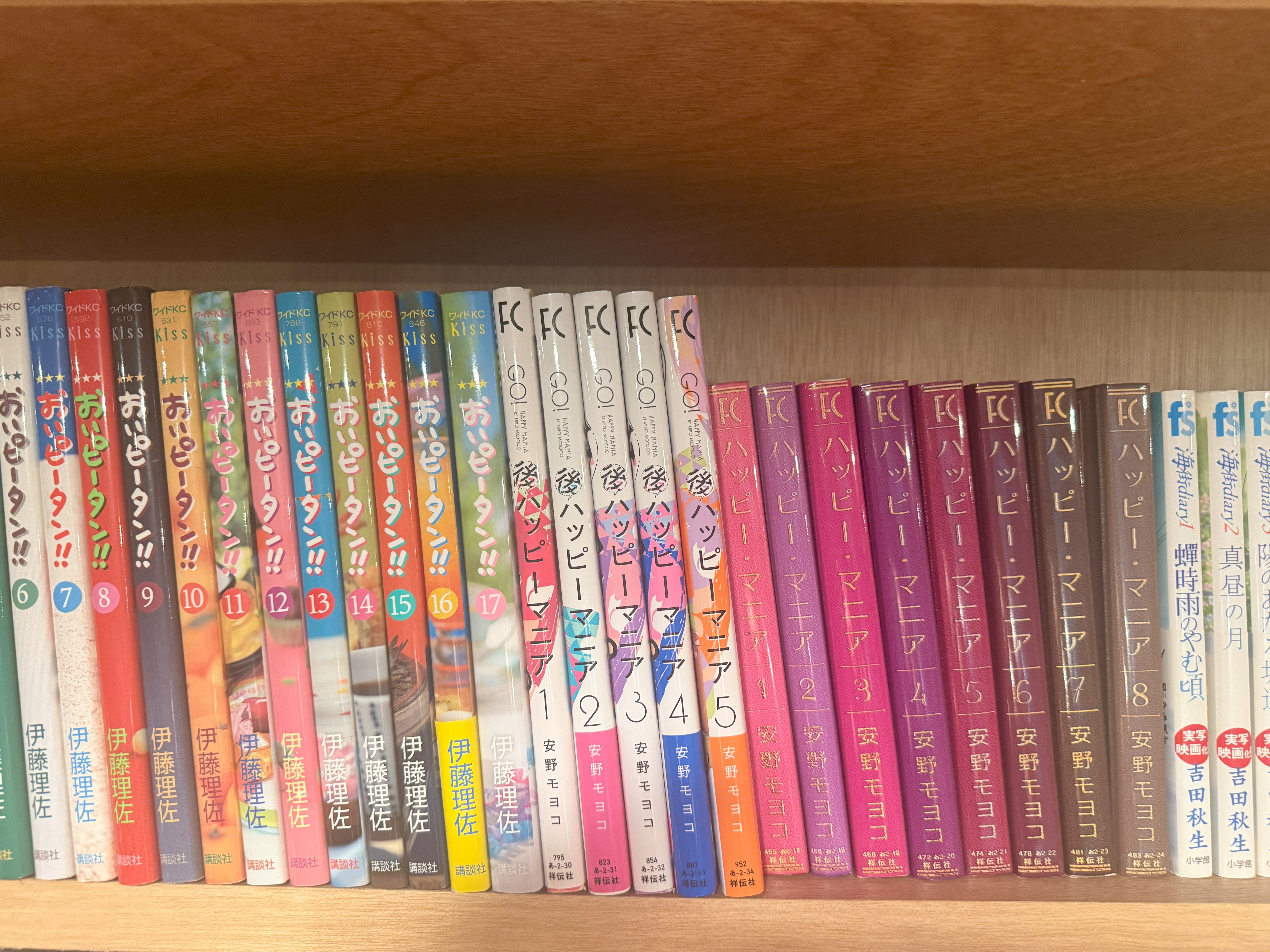

好き、を確認するときに手にする漫画

いつの間にか「仕事において自分の“好き”に走ってはいけない」という暗黙のルールを作っていて、自分がワクワクするもの、面白いものよりも、今何を届けるべきか、みたいなことばかり考えてしまっていたから、その“エコ”という言葉を聞いてなるほど!!と膝を打ってしまった。「何をすべきかを考える“べき”ではない」と言われるよりもずっと、「その方がエコ」は当時の私に大きく響いて、今もうっかり“べき”に流れ過ぎてしまう時は「エコエコ」と心の中で唱えて軌道修正するようにしている。この夏に乗り越えた仕事の問題も、そのやりかたに救われた瞬間が何度もあった。

今現在は、平日は1日の起きている時間のうち3分の2を仕事に費やし、3分の1を家事育児に使っている。そういう時間の使い方になったばかりの頃は、「前はもっとずっと仕事ができたのに」と焦るような気持ちになることもあった。でも、この秋には2歳になる子どもと共に過ごしながら、忙しない社会人生活の中でいつの間にか失ってしまっていたいろいろなものを取り戻しているように思う。例えば季節の行事。そもそもテレビは基本的に年中無休で放送しているので、放送局も制作現場も夏休みという概念はかなり希薄だ。私自身も働き始めてから夏休みを取ったことはほとんどないような気がするが、今年は否応なしに海やプール、祭りに花火といった子どもとの夏の行事が押し寄せ、人生で最も夏を感じた年になった。七夕には保育園に飾る短冊を書いたり、園の入り口にあるピーマンがすくすく育っているのを共に眺めたり、自分の人生にこんな時間が流れるなんて数年前までは想像もしなかった世界にいることに気づく。そして同時に、自分を育ててくれた母が幼い私といるところを想像する。こうやって命が繋がっていくんだなあと蝉の声を聞きながらぼんやり思う。

秋は勝負の季節。このうだるような日々が終わる頃、次の段階に進めているようにあとひと踏ん張り。

わたしの素

しばらく低空飛行状態が続いていたものの、季節の移り変わりとともに少しずつ浮上できるようになってきたように感じる。喪失の痛みはまだとても大きいけれど、それを抱えながら生きていくやりかたのようなものを少しずつ身につけ始めているのかもしれない。

友人たちが美味しいご飯に誘ってくれることにもとても救われた。我が家に集まって七輪でお肉や魚を焼いたり、丁寧に作られた韓国料理のコースを西荻窪まで食べに行ったり、渋谷で美味しい静岡おでんを食べて故郷の味を思い出したり、社会人になって身につけたそういう楽しい時間の過ごし方で、自分の輪郭を取り戻していくような感覚がある。楽しいことも悲しいことも、美味しいも嬉しいも、“べき”も“好き”も、いろいろなものが私を形作っているのだなあと改めて感じる夏だった。

連載

映像と記憶の扉

ドラマプロデューサー

佐野亜裕美

社会を観測し自分の目線を大切にしている佐野さんと仕事の仲間の素となった、映像 とともにある食事。